田之寒,太阳成集团tyc97282022级硕士研究生,师从李英杰教授。研究方向为MgO/Mg(OH)2热化学储能材料的改性与性能优化。攻读硕士期间,以第一作者身份在国际权威期刊《Chemical Engineering Journal》和《Journal of Energy Storage》发表2篇SCI论文,同时2次在国际会议上进行英文口头报告。曾获太阳集团tyc9728硕士生国家奖学金、优秀研究生、优秀毕业生等荣誉。

坐“冷板凳”,筑牢学术根基

2022年秋,田之寒初入课题组,导师李英杰教授便谆谆教诲他:“打好基础才能建高楼,学术容不得半点浮躁。”怀揣着对科研的热忱,他迅速融入高强度的科研节奏,将“文献精读+实验实操”当做每日生活的“必修课”。研一寒假,疫情致使实验被迫停滞。在这特殊时期,他有条不紊地梳理了热化学储能领域300余篇文献,深入洞察该领域的研究现状与发展趋势。同时他大胆开辟学习新路径,踏上模拟计算的新征程。

他坚信厚积可以薄发。为突破MgO反应活性低的瓶颈,他连续三个月潜心扎根实验室。实验初期频频受挫,但漫漫远道不可能一帆风顺。他选择沉下心来重新梳理反应机理,白天深耕于实验室,夜晚在文献中寻找灵感,深入分析每次实验并将其转化为改进的有力依据。“柢固则生长,根深则视久”,甘坐“冷板凳”的心态,使他积累了深厚的知识储备和实践经验。

深耕储能,锚定创新方向

在“双碳”战略的时代浪潮下,技术革新迫在眉睫。田之寒深刻认识到热化学储能在可再生能源领域的关键地位,他认为:“热化学储能作为突破可再生能源时空限制的重要一环,而我目前所做的研究,不过是在这条漫长道路上踏出的一小步。”

聚焦MgO/Mg(OH)2体系,他敏锐捕捉到该材料在脱水反应活性和循环稳定性上的瓶颈。在李英杰教授的指导下,他立足“从原子层面优化材料性能”的创新思路,提出Fe/LiNO3/TiN协同改性策略。系统开展实验验证的同时,通过密度泛函理论计算,他发现协同改性不仅将脱水反应活化能降至现有研究中的最低值,还显著提升了水合反应速率和抗团聚性能,为解决传统材料“效率低、衰减快”难题提供了关键路径。此外,在解决储能材料吸光性能低的问题中,他还创新性地采用氙灯-太阳光模拟加热装置,强化了储能材料在模拟太阳光照下的光热转化效率,为面向太阳能的MgO/Mg(OH)2热化学储能材料的优化设计提供了参考。

师友同行,逐梦科研之路

科研之路漫漫,导师李英杰教授始终秉持“既要解决问题,更要深耕机理”的理念,这让田之寒以深入挖掘改性机理为导向。实验难以进展时,李老师一句“数据背后的规律和经验,远比结果本身更重要”让他重拾前进的勇气。同时,李老师为课题组的同学们创造了诸多参与学术交流活动的宝贵契机。借此机遇,田之寒得以两次登上国际学术会议舞台,与世界各地的科研同行深入探讨。在思维碰撞中,他逐渐形成“严谨而不失灵动”的科研风格。在课题组开放包容的氛围中,他与同门们经常就材料表征方法、计算模型构建等话题展开激烈讨论,催生出多个灵感。

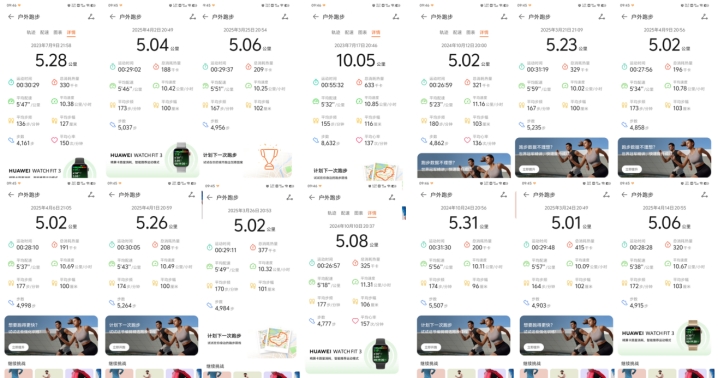

在繁重的教学与科研工作之余,李老师仍严于律己,坚持加强身体锻炼。亲其师,信其道,田之寒也养成了夜跑五公里的习惯。在他看来,健康的身心状态是保证科研工作持续推进的基础,只有保证健康的体魄和积极的精神面貌,才能将充沛精力投入到长期而艰巨的科研事业中。

储德运能,以初心赴未来

回首硕士生涯,田之寒将科研经历凝练为“储德”与“运能”。“储德”意味着在学术征途中不断沉淀自身的学术品格,秉持严谨、谦逊的态度,奠定坚实基石。“运能”则是巧妙运转青春赋予的无限能量,将蓬勃的朝气融入科研实践中。“每一份能量的储存,都是为了更璀璨的绽放。” 未来,他将带着对能源领域的热忱,用青春和智慧为清洁能源的高效利用贡献更多力量。

(资料提供:田之寒/责任编辑:刘晓凤、李英杰)